Wie ›Schlagsahne und Sauerkohl‹. Snobismus zwischen Inszenierung und Ironie

Von Sophia Ulbl

»Warum sollen die jungen Damen, die tagsüber an der Schreibmaschine klappern, Wäsche und Kleider nähen, Hochbahnkarten verkaufen, Konfitüren oder Leberwurst … warum sollen sie abends nicht den Freund erfreuen durch eine seltsame Art, den Mantel über dem Bauch zusammenschlagen, als sei er ein Fehcape, durch einen Hund aus Blech oder ein Herz aus Wolle (auf die Bluse gesteckt), durch Uebergangs-Galoschen, in denen man selbst die Sumpfstraßen des wilden Berliner Westens trockenen Knies durchschreiten kann, und die weiten Steppen um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf wilden Mustangs durchqueren.« (UHU 1929/30, S. 24)

Die für Pop charakteristische Selbstreferentialität (Döring et al. 2021, S. 10) findet sich nicht erst seit der Verwendung des Begriffs ›Pop‹ in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und später, sondern auch Ende der 1920er/Anfang der 1930er Jahre in Form von Selbstinszenierungen und -ästhetisierungen des Snobs. Das Wort ›Snob‹ findet man in Lifestyle-Zeitschriften der Dekade häufig, allerdings nicht nur als Vorlage und Orientierung, wie man sich denn verhalten, kleiden und wie man sprechen soll, wenn man der ›elitären Oberschicht‹ angehören möchte, sondern auch als selbstironische Lektüre (Lickhardt 2018, S. 99). Die Frage ist demzufolge auch stets, wie der Text gelesen werden will.

Snobs kommen durch Massenmedien in den Dialog. ›Dia‹ trifft hier ganz besonders zu, immerhin werden durch ebendiese Medien Kommunikationsräume eröffnet, von denen Snobs profitieren und in denen sie (selbstironisch) zur Schau gestellt werden. Die Popularisierung des Snobs findet als Wechselspiel statt: Blättert man den ›UHU‹ oder ›Die Dame‹ durch, so können diese Seiten als Kodex wie auch als Kritik gelesen werden (s. Abb. 1).

Denn während Paula von Reznicek 1928 in der Zeitschrift ›Die Dame‹ darüber klagt, dass »in allen Metropolen die Kurve des Snobbismus wie das Thermometer im Römischen Bad steigt« (Die Dame 1928, S. 100), so glänzen daneben Bilder von Filmstars wie Greta Garbo, Ursula Grabley oder Rose Stradner in glamouröser Garderobe beim Filmdreh (s. Abb. 2) und stehen der harschen Kritik als starker Kontrast gegenüber.

Kritik und Kodex scheinen sich zunächst oberflächlich gegenüberzustehen, gehen aber bei näherer Betrachtung miteinander einher und transformieren sich gerade durch ihren Dialog und Bezug zu-, mit- und gegeneinander. Kritisiert werden kann nur das, was es gibt und von dem man weiß. Ein Vorbild, eine Rolle, die nachgeahmt und inszeniert werden will, wird durch Massenmedien an die Frau und den Mann gebracht. Populär wird etwas dann, wenn darüber gesprochen, es massenmedial verbreitet und ihm Bedeutung zugesprochen wird. Der*die Bürger*in, der*die sich ein Leben als »märchenhaftes Gegenbild der harten Wirklichkeit, in der man schuften muß, um Geld zu verdienen« (UHU 1929/30, S. 25), schaffen will, schlägt Lifestyle-Magazine auf oder geht zu Kinovorführungen und verliebt sich in den Schein, der im Leben fehlt. Ebendieser Schein ist im ›einfachen, oberflächlichen‹ Alltag und Leben abhandengekommen und will vergessen, ja sogar abgeworfen, werden: »nein, nein, so wie man ist, kann man schwer leben« – so Walther von Hollander (UHU 1929/30, S. 25). Um dem entgegenzuwirken, muss eine neue Persönlichkeit und eine Abgrenzung zum dumpfen Massenalltag, zur Masse, her.

»Nein, nein, so wie man ist, kann man schwer leben, Da muß man schon innen einen sehr starken Motor haben oder ein sehr magnetisches Ziel, einen Enthusiasmus also oder einen Glauben. Leichter ist es, man macht es den andern ein bißchen nach, die feiner sind, um mit sich selbst, das heißt mit seinen Wünschen, in Frieden und Uebereinstimmung zu kommen. Ein bißchen Traum, ein bißchen Schmuck, ein bißchen Theater haben wir alle nötig.« (UHU 1929/30, S. 25)

Wie auch Dandys bewegen sich Snobs innerhalb einer eigenen Lebenswirklichkeit, die sich aber mit der Wirklichkeit, von der versucht wird, sich abzugrenzen, vermischt. Während Dandys sich vorwiegend auch an der Welt des Adels orientieren – und nebenbei bemerkt sind Herzoginnen und Lords in den 20ern Teil der Massenmedien –, so verschiebt sich das Vorbild und die Leitrolle bei Snobs vermehrt auf Schauspieler*innen und Hollywood-Ikonen, allerdings mit dem gleichen Ideal: Hollywood-Stars wie auch der Adel heben sich von der bürgerlichen Masse durch ihre Attribute ab. Der snobistische Rückzug von der Masse durch ›Trenchcoats mit Achselklappen‹ und ›gerollten Geldscheinen zu Klumpen gerollt in der Handtasche‹ grenzt und hebt die feinen Leute von den nicht so feinen ab (UHU 1929/30, S. 24). Adelsgeschlechter oder Herkunft der Familie spielen nun keine Rolle mehr, um der Elite anzugehören. Zum Snob wird man, wenn man sich an den Kodex hält, wenn man sich an den Kulturträger*innen orientiert, sich so kleidet, verhält und spricht wie das Ideal. ›Sprachkenntnisse sind Ehrensache. Der Snobbist spricht aber prinzipiell nicht die eigene‹ (Die Dame 1928, S. 100). Pop stellt nicht nur eine Lebenskultur, sondern eine Diskurskultur dar (Hecken et. al. 2015, S. 37), weswegen es sich anbietet, die Sprachkultur von Snobs mit massenkulturellen Artefakten und Gegenständen ebendieses Diskurses zu vergleichen (ebd. 194). Die Rolle des Snobs bedarf einer eigenen Sprache, ähnlich einem Skript eines Filmstars, der das Ideal darstellt. Der*die Schauspieler*in verkörpert nicht sich selbst, sondern die Figur, die er*sie spielt, und spricht eben auch die Sprache dieser Figur. Je länger und intensiver Schauspieler*innen sich mit ihren Figuren beschäftigten, desto eher können diese auf den*die Schauspieler*in abfärben und die Persönlichkeiten und deren Sprache vermischen. Schein wird zur Realität und Realität wird verdrängt und aus dem Bewusstsein gerückt. Die Fassade, die kreiert wird, um sich abzuheben und zu einer neuen und anderen Lebenswirklichkeit zu gehören, stellt dabei allerdings keine Realität dar, sondern dient nur der Kompensation. » […] sie reden sich auch ein, sie seien durch und durch so, wie sie sich tragen« (UHU 1929/30, S. 26).

»[Snobs] sollen alles haben, was nur möglich ist, wenn’s ihnen Spaß macht, denn ihr Tag ist bitter, ihre Arbeit meist langweilig. Sie wohnen bescheiden und essen nicht gut. Sie haben Chefs und Kollegen oder das Publikum, mit denen es Aerger gibt. Sie haben Sorgen, ob sie gekündigt werden und was dann werden soll.« (UHU 1929/30, S. 24)

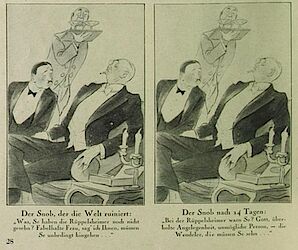

Hinter der Fassade der glänzenden Persona in Fehmantel mit Zigarettenspitze, Wasserwelle und gehobener Augenbraue versteckt sich die verdrängte Alltagsrealität, die nicht nach außen getragen werden will. Die Inszenierung zur noblen Dame und zum feinen Herrn orientiert sich am Populären, das in den Massenmedien vorgegeben wird, und gestaltet es gleichzeitig mit. Es erfolgt eine Transformation. Ebenso ikonisch und plakativ wie Werbung wird teils ›anbetend‹ teils ›kritisch‹ –als metaphorische Krankheit (Die Dame 1928, S. 100) – über die sprunghaften Trendwechsel der Snobs gesprochen: Eine ebensolche Selbstreferentialität zeigt sich zum Beispiel in ›Die Pest des Snobs‹ (s. Abb. 3), ein 1932 erschienener Nachkommentar zu Von Hollanders ›Die viel zu feinen Leute‹ .

Abbildung 3 zeigt zwei identische Zeichnungen: Zwei Männer in dunklen Fracks und ein Kellner in hellem Frack im Hintergrund sind zu sehen. Die Männer links beugen sich jeweils zum Herrn, der mit herausgezogener Brust und geschlossenen Augen einen Zug an seiner Zigarette nimmt. Zunächst heißt es: »Was, Sie haben die Rüppelsheimer noch nicht gesehen? Fabelhafte Frau […].« Dann plötzlich: »Bei der Rüppelsheimer warn Sie? Gott, überholte Angelegenheit, unmögliche Person – die Wendeler, die müssen Sie sehen!« (UHU 1932, S. 12). Das Nachkommentar verwendet dieselbe Grafik, die zuerst im Ursprungstext von Hollander abgedruckt war. Im direkten Vergleich lassen sich allerdings in der ersten Erscheinung 1929/30 der Abbildung grafische, und dadurch bedeutungsverschiebende, Unterschiede erkennen: Hier verwendet der Autor die beiden Bildunterschriften ›Der Snob, der die Welt ruiniert‹ und ›Der Snob nach 14 Tagen‹ (s. Abb. 3). Im Gegensatz dazu werden im Jahr 1932 erschienenem Nachkommentar diese Bildunterschriften durch die singuläre Überschrift ›Die Pest des Snobs‹ (UHU 1932, S. 12) ersetzt. In selbstironischer Form zeigt sich hier die ›Kurve des Snobbismus‹ (Die Dame 1928, S. 100), denn bereits ›Der Snob nach 14 Tagen‹ (UHU 1929/30, S. 28) charakterisiert sich durch veränderte Sprache und Verhalten. Ein sprunghafter Wechsel, der sich auch in den Trends widerspiegelt.

»Wie ein Geheimkode wechselt die Parole und das Einlaßwort, das sich in mißverstandener Vielzahl unerlaubt kontagiös ausbreitet. Heute ist’s das pariserische ›après souper‹ morgen der ›Frühstückscocktail‹ nach Yankeemuster, darauf die jüngste ›Foujitamascotte‹ am Filzrotteur. Lieblinge werden erkoren oder fallen gelassen, Luxusläden boykottiert – in Mode gebracht – alles Opfer des Snobbismus!« (Die Dame 1928, S. 100)

Pop konstituiert sich dadurch, dass es kein Oben oder Unten gibt, sondern ein Nebeneinander. Und obwohl Snobs eine Abgrenzung von der Masse durch Selbstinszenierung zu erreichen versuchen, verwenden sie doch Formen des Populären. Der Versuch zur Abgrenzung führt zur Verschmelzung. Eine Verschmelzung, die sich selbstironisch zur Schau stellt, und sich dadurch weiter transformiert. Die Legitimation des Snobs durch die Diskreditierung stellt ein Paradoxon dar, da sie durch die Abhebung von der Masse zu einer eigenen ›Masse‹ werden, die sich von der anderen Masse unterscheidet und doch nur in Abhängigkeit von ihr existieren kann.

Die Selbstreferentialität von Pop wird sichtbar in der Selbstinszenierung und -ästhetisierung des Snobs. Diese Inszenierung – und das hat sich bereits gezeigt – kann nur über die bereits bestehende Masse erfolgen: »Denn sie sind ehrlich, was sie sind: die Wunschform, die Wunschgestaltung der anderen« (UHU 1929/30, S. 26). Im Spannungsfeld zwischen Kritik und Idealisierung von Snobismus spiegelt sich die Dekadenz der 1920er. Der Wunsch zu einer Gruppe dazuzugehören, sei es nun ein Snob zu sein oder sich dieser Erscheinung gegenüberzustellen, führt zum Dialog, durch den der Snobismus an Popularität gewinnt und sich legitimiert (Döring et. al 2021: 8). Das Bedürfnis sich neu zu erfinden, umhüllt von Coty Mimosas in St. Moritz und ›spätestens am 15. Februar in Cannes‹ zu schlürfen (Die Dame 1928, S. 100), liegt innerhalb einer Traumwelt, mit der die eigene Lebensrealität vermischt wird und die in selbstironischer Weise Gegensätzlichkeit der Snobs evoziert: »Ihre Träume und ihre Wirklichkeit passen zusammen wie Schlagsahne und Sauerkohl (UHU 1929/30, S. 26).«

Sophia Ulbl ist Studentin an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck im Master Germanistik und Master Medien.